Чертень на Чертне. Копач М., Козаченко Т. Народный голос от 24 июня 1998 года

Чертень на Чертне

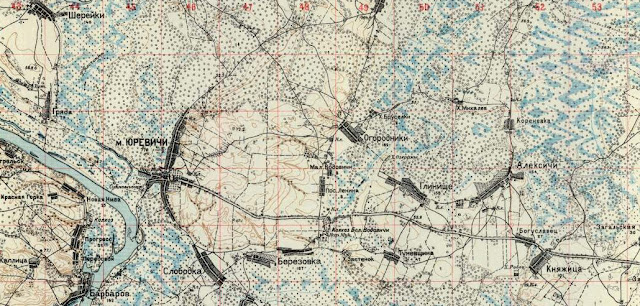

Чертень на Чертне. Это не игра слов, а подлинное отражение истории и географии района прошлого века, когда после раздела Польши и присоединения Мозырского уезда к Российскому государству начали возникать новые поселения людей. Первые поселенцы, будущие жители Чертня, построили свои жилища неподалеку от моста через речку и государственной почтовой и военно-коммуникационной дороги Санкт-Петербург — Волынь и Подолия, здесь же, у моста, в первой половине прошлого века кочищанские помещики уже содержали корчму для проезжего люда. У дороги через Чертень была построена также плотина и водяная мельница, которой пользовались крестьяне близлежащих деревень. О том, что первые жители Чертня поселились здесь в первой половине прошлого века, свидетельствует опись имущества помещиков Плоецких за 1856 год, из которой следует: "В Чертне — корчма с тесаного соснового дерева, покрытая шелевкою, в которой 5 комнат, сени, дверей трое, окон 9, водяная мельница размером десять аршинов". (Аршин — мера длины: 0,71 метра).

Над названием долго не ломали голову, назвали хутор по имени речки. Но почти одновременно возник и другой хутор недалеко от первого. Им дали различия "Старый Чертень" и "Новый Чертень". Земли как одного, так и другого принадлежали кочищанским, ремезовским и Каролинским помещикам. Нелегко жилось крестьянам. Неплодородные земли и заболоченные сенокосы не давали нужной отдачи. Выручали крестьян рыболовство, сбор лесных ягод и грибов. Подспорьем были и доходы от транспортного извоза на государственной дороге, которым пользовались многочисленные путешественники и государственные служащие. Выручали и лесные промыслы.

В 1870 году как в одном, так и в другом Чертне числилось по нескольку семей. Больше пятидесяти лет на просторной поляне у Старого Чертня ежемесячно собирался уездный базар, куда съезжались купцы из многих российских губерний, крестьяне с окружающих поселений. Торговали здесь промышленными товарами, солью, хлебом, скотом, лошадьми, посудой, различными изделиями. Я в детстве был с родителями на этом базаре, покупали корову. Чего там только не было! Тысячи подвод, сотни голов скота на привязи, поросят и ягнят на возах, различных промышленных изделий. В 30-х годах, "с победой колхозного строя", государственной монополией на торговлю, крестьянам стало нечем торговать. Не было и средств что-либо приобретать. Базар на Чертне прекратил свое существование...

В 1924 году в Старом Чертне было 7 дворов и 42 жителя, в Новом Чертне — 24 двора и 82 жителя.

После гражданской войны рядом с вышеназванными хуторами стали возникать новые: Непосел, Яковища, Репища, Заречье и другие. На новых местах люди селились свободно, на значительном расстоянии друг от друга, где был бы простор для содержания скота. Очень надеялись и на перспективу дальнейшего улучшения жизни.

В Старом Чертне в начале 30-х годов уже было 12 семей. И все были связаны или родственными, или приятельскими отношениями... Мазуренко Александр с сыном Василием построили на речке водяную мельницу, на период маловодья — ветряк на пустыре. Вода и ветер мололи крестьянское зерно, хозяину за смекалку и трудолюбие был некоторый доход. Нашлись и завистники: ветряк был подожжен. А ниже Нового Чертня, на границе с соседней Некрашовкой, в самом узком месте поймы речки выбрали для хутора хорошее место Клобуки — Арсей с Халимоном. В их планах было строительство плотины и мельницы. И так почти у каждого хуторянина свои планы. Но... Радушным надеждам сначала положила конец сплошная коллективизация, когда все земли и скот были обобществлены, сведены в одно поле, скот — в одну ферму. А затем в 1936 году и хуторам пришел конец. Все они были свезены в один населенный пункт —-Чертень. Отпали и прилагательные —"старый" и "новый". Здесь, в Чертне, еще с 1930г. действовал Колхоз "1-ое Мая". С трудом набирало силы коллективное хозяйство. Существенно отразился на уровне жизни крестьян не только страшный голод 1933-34 гг., но и "революционное" сселение всех хуторов, связанная с этим разруха. Попробуй крестьянину при минимальной помощи колхоза за несколько лет перевезти все постройки на новое место, заново сложить и обжить. Каждое переселение, что пожар — не случайно так говорят люди...

Не окрепнув на новом месте, не подружившись как следует с соседями, жителям Чертня, как и всей Белоруссии, пришлось пережить новое испытание, самое страшное в нашем веке — Отечественную войну. Все мужчины ушли воевать в Красную Армию, кого не успели мобилизовать на фронт, ушли в "лесную армию" — партизаны. Воевали, как могли. Не всем повезло вернуться домой, дождаться Победы, список погибших, пропавших без вести, умерших от ран — немалый. Несколько человек возвратились в родные места. "Повезло", можно сказать, и Мазуренку Григорию Васильевичу. Участие в подпольной борьбе, арест фашистскими властями, побег, год в партизанском отряде, затем больше года фронтовые дороги в 1326-м полку. Освобождал родной Ельск, Белоруссию, Польшу. Две медали "За отвагу", ордена Славы, Красной Звезды, Отечественной войны — лучшие свидетельства заслуг воина-разведчика. Но есть у этого человека еще один документ о мужестве и героизме, очень редкий в годы войны. Выдавали его лишь самым достойным, в исключительных случаях. Вот его текст: "Отпускной билет. Предъявитель сего старший сержант 1326-го полка Мазуренко Григорий Васильевич, за проявленное мужество и отвагу на фронте борьбы с немецкими захватчиками, отпущен в краткосрочный отпуск с правом выезда в город Мозырь сроком с 9 июня 1944 года по 25 июня 1944 г. Что и удостоверяется. Начальник штаба полка майор Мартынов".

А после войны деревня была заново отстроена, является бригадой колхоза "Оборона Советов". Имеются ферма, магазин и бригадный клуб. Была восстановлена и работала несколько лет мельница на речке. Там же, где у самых домов плескались волны полноводной речки, теперь, после мелиорации, слезится жалкий ручеек. Природа и жизнь в этих местах изменилась за полтора века. Не всегда к лучшему. А надежда осталась...