Где волки стаями бродили. Из истории дер. Калиновая, ранее — Волчье. Михаил Копач Народный Голос от 6 ноября 1998 года

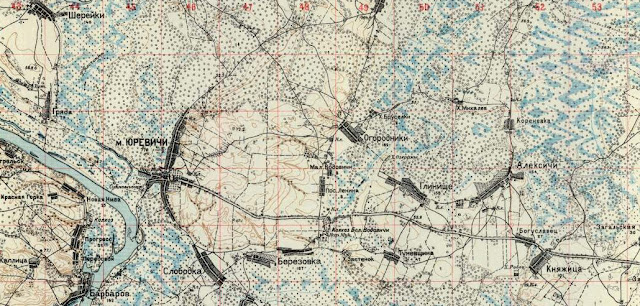

Есть такая деревня, в 4-х километрах от центра сельсовета Кочищи, в двух — от соседней Некрашовки — центральной усадьбы местного колхоза «Оборона Советов». По-новому она официально называется с июля 1964 г., но это только в документах, официальных разговорах. Старожилы, население соседних деревень в своем большинстве Калиновую обычно называют, как и многие десятки лет, первоначальным именем — «Волчье».

А такое название хутор получил по вековечной народной методике: или по фамилии, имени первопоселенцев, или по какой-то ярко выраженной природной примете. В данном названии выразилась борьба первых жителей с обилием волков в малообжитой местности.

Рассказывают здесь еще и такую быль далеких времен. У одного из первых жителей как-то не возвратилась корова с пастбища. Животное своенравное, бодливое, чуть что, рога в ход. Долго искали и нашли на небольшой лесной поляне, окровавленную, с ранами, но агрессивную. Рядом лежали живой новорожденный теленок и задушенный огромный волк. Вокруг множество волчьих следов. Видно, что борьба была трудной. Смелое животное, спасая себя и теленка, подхватило на рога вожака, а стая, потеряв его, разбежалась.

Возникло Волчье в самом начале нашего века. В списках волостей, обществ и селений Мозырского уезда Минской губернии 1870 и 1896 гг. в Скороднянской волости такого хутора или деревни еще не значилось.

На два-три возвышенные участки местности, поросшие кустарником и лесом, обитаемые лишь диким зверьем, пришли первые хозяева Кручки, Малюки, Леоновичи и другие. Корчевали лес, расширяя год от года поля и сенокосы, с трудом добывая свой хлеб. А вокруг болота, не проезжие даже в самое жаркое лето. И особенность местности: на местах давних пожаров с выгоревшими торфяниками, в так называемых по-местному «выжарга», никогда не высыхала вода и водилось обилие рыбы: карасей, вьюнов, щучья. А весной и осенью тучи диких уток. Что тоже было немалым подспорьем в жизни. Только не ленись... А еще пчеловодство. Сотни ульев (колод) «украшали» сосны и дубы в окрестностях.

В годы первой мировой и гражданской войн жителей Волчьего хутора не забывали, мобилизовали защищать Отечество. Малюки — Иван Никитич и Николай Яковлевич — вернулись с войны после ранений, другим повезло лучше. И принялись за извечное дело: корчевать лес, расширять поля, растить хлеб и картофель. Другого выхода в этой местности не было. Освободившиеся в ходе революционных преобразований помещичьи земли были в других, давних населенных пунктах.

В 1924 г. на хуторе Волчье числилось 12 дворов и 96 жителей, через пять-шесть лет уже больше 20 семей. А когда в конце тридцатых годов свезли в одно место все лесные хутора, получилась улица домов длиной около километра, прерываемая лишь центральным мелиоративным каналом, проложенным еще в прошлом веке экспедицией генерала Жилинского. Новым стал и официальный статус хутора — деревня Волчье.

В 1931 г. здесь, как и везде, был создан колхоз с очень громким названием — имени Сталина. Видно, и в этой, волчьей, глуши люди надеялись на крутые скорые перемены в своей жизни. А их не было. Даже начальная школа и магазин — в соседних деревнях. Кругом по-прежнему леса, болота, заросли лозы и ольхи, бездорожье, глубокие броды на лесных дорогах...

В голодный 1933 год несколько человек умерли от недоедания. А помощи голодающим от государства абсолютно никакой. Но стоило Малюк Лексе Петровне унести с колхозного поля несколько килограммов картофеля, последовал скорый арест и приговор к высшей мере наказания — расстрелу, замененной по ходатайству односельчан вечной высылкой в отдаленные районы.

Как и вся Беларусь, эта деревенька пережила страшные военные времена. Замучено и расстреляно 19 мирных жителей, с войны не вернулось 22 человека. Вот строчка из акта, составленного в 1944 г. Чрезвычайной государственной комиссией по выявлению и расследованию злодеяний фашистских властей: «...В деревне Волчье немецкие солдаты выхватили из рук Малюк Василины В. трехлетнюю дочь Елену, сломали ей ручку, на глазах матери убили и бросили в болото...» На месте деревни остались лишь обгорелые печи и головешки.

Восстановилась деревня после войны, хотя и с меньшим количеством населения. В 1952 г. колхоз имени Сталина объединился с соседним — «Оборона Советов». Хватило мужества у местных колхозников, да и у властей не сохранить за объединенным хозяйством прежнего громкого имени, хотя вождь еще жил, был в зените власти и славы. Сразу видно, что не досмотрели, не донесли...

Уже больше 40 лет здесь бригада и молочная ферма. А от былых болот и бездорожья не осталось и следа.

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 30 июля 1964 г. деревня Волчье получила более благозвучное название «Калиновая».

Деревенька малая. Но за послевоенные годы кое-какой прогресс пришел и сюда. Мелиорация (правда односторонняя), электроэнергия, дороги, регулярные рейсы автобусов, магазин, школа, клуб. Больше десяти человек получили дипломы о высшем образовании, а Прохоров Я. Н., имея два диплома о высшем образовании, работал в самых высоких сферах Белоруссии и Литвы. Выросли здесь и другие специалисты высшей квалификации.

А ныне здесь продолжает жить меньше сорока человек. Закрылась школа, не работает клуб, давно не ходит автобус, хотя бы день-два в неделю...

Люди добрые, молите Бога и власти, чтобы в деревеньке с красивым современным именем «Калиновая» не наступили условия жизни первых поселенцев, не возвратилось прежнее название и, спаси Господи, обитатели тех далеких времен...

Михаил Копач

Калиновое – деревня моего детства

Список составлен по военным документам до 1945 года